同樣,想看課堂講義請參考:R Graphics with Ggplot2 - Day1

想要更深入的可以參考這個網站:R for Data Science

上篇請看這:Ggplot | Point plot & Box plot

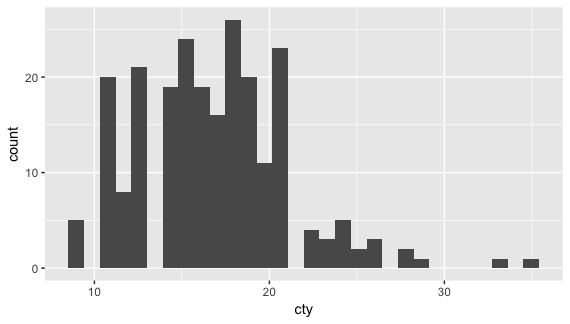

3. Histogram: geom_histogram()

Histogram 呈現的是單一數字參數的分佈情形,也就是只有 X-axis 是 variable,Y-axis 則是 X-axis 的數據。

|

ggplot(mpg, aes(cty)) + geom_histogram() |

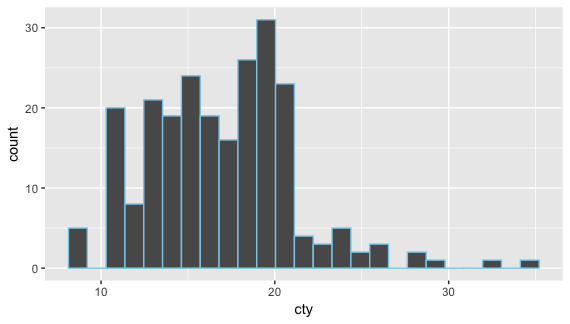

可以改每條的寬度,用 bins = 或是 binwidth =,放在 geom_histogram() 裡面。

bins 是數字越小越寬,預設是 30,我覺得剛剛好的寬度大概是 25 左右。

|

ggplot(mpg, aes(cty)) + geom_histogram(bins = 25, color = 'skyblue') |

可以指定顏色,要放在 geom_histogram() 裡面,放在 ggplot() 裡面沒作用。

單用 color =' ' 的話是外筐的顏色。

binwideth 的話是數字越大越寬,預設是 1。

指定顏色一樣是放後面,color = ' ' 只有外筐,裡面顏色是用 fill = ' ' 。

|

ggplot(mpg, aes(cty)) + geom_histogram(binwidth = 1.5, color = 'pink', fill = 'skyblue') |

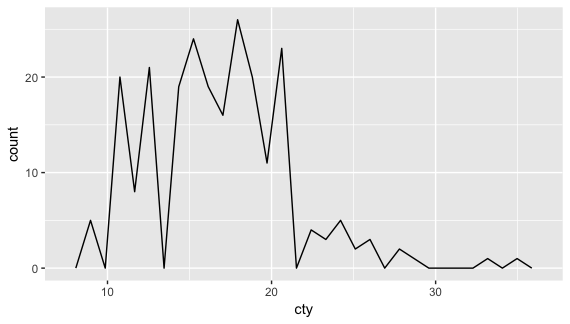

4. Frequency poligons: geom_freqpoly()

這個和 histogram 是一樣的,只是它是線條。

寬度的變化一樣是用 bins 或 binwidth。

|

ggplot(mpg, aes(cty)) + geom_freqpoly() |

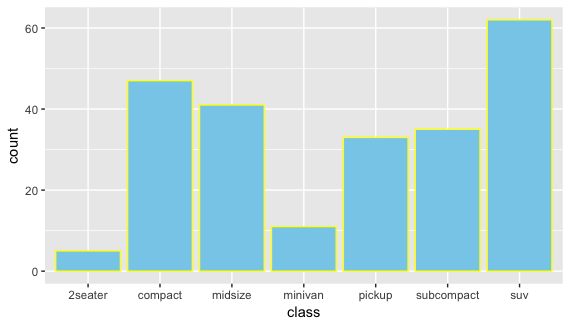

5. Bar graph: geom_bar()

和 histogram 不一樣的是 bar graph 的 X-axis 需要是 text (character),例如 drv, class 和 manufacturer。顏色一樣是放後面。

|

ggplot(mpg, aes(class)) + geom_bar(color = 'yellow', fill = 'skyblue') |

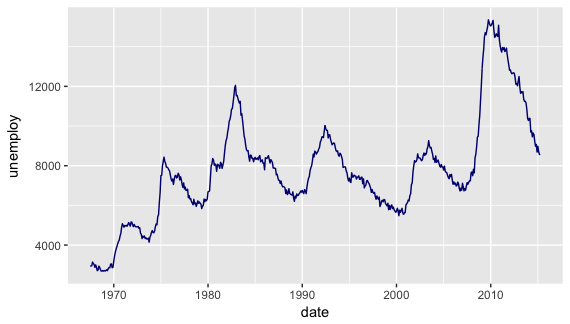

6. Line graph: geom_line()

一連串的數字通常是用線圖,例如經濟成長圖、失業或就業率圖等等。

這裡用檔案資料 economics:data(economics)。

|

ggplot(economics, aes(date, unemploy)) + geom_line(color = 'navy') |

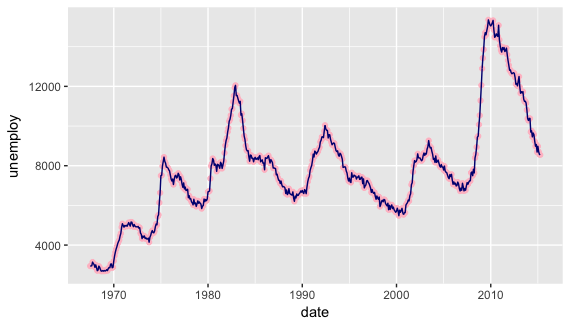

也可以兩種一起呈現,例如 line + point。

|

ggplot(economics, aes(date, unemploy)) + geom_point(color = 'pink') + geom_line(color = 'navy') |

最後有兩個練習,有一個要用到檔案 diamonds,有興趣的可以試試。

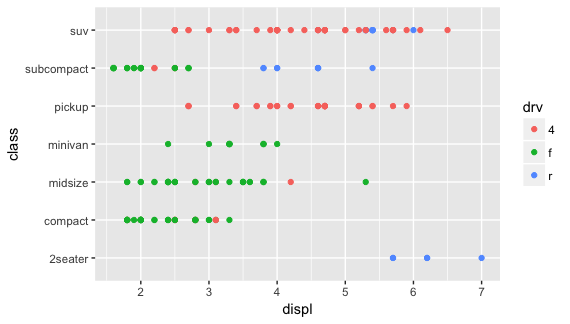

Exercise 1: How is the drive train related to engine size and vehicle class?

|

ggplot(mpg, aes(displ, class, colour = drv)) + geom_point() |

Exercise 2: Exercise: How does the price distribution in diamonds vary by cut?

| data(diamonds) ggplot(diamonds, aes(price, colour = cut)) + geom_freqpoly(bins = 50) |

圖的部分大概是這六種,接下來下篇要介紹的是加趨勢線。

【 其他參考資料 】

R Graphics Cookbook - Chapter 3: Bar Graphs